インフルエンザの基礎知識

まずはじめに、改めてインフルエンザについておさらいしておきましょう。

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症です。普通の風邪とは違って、突然の高熱(38℃以上)や、全身のだるさ、関節痛、筋肉痛などの症状が強く出るのが特徴です。

子どもさんの場合、0〜9歳の小児が発症者の約半数を占めているそうです。小さなお子さんでは注意が必要な感染症ですね。

治療薬はどれくらい種類がある?

さて本題。今日はインフルエンザのお薬の特集です。

インフルエンザにかかってしまったら、どんな治療薬があるのでしょうか?

主な治療薬には以下のようなものがあります:

- オセルタミビル(タミフル)

- ザナミビル(リレンザ)

- ラニナミビル(イナビル)

- ペラミビル(ラピアクタ)

- バロキサビル(ゾフルーザ)

これらの薬は、インフルエンザウイルスの増殖を抑える効果があります。

ただし、重要なポイントがあります。それは、「増えたウイルスを減らす(殺す)お薬ではない」ということ。

あくまで「増えないようにするお薬」ですので、増えきってしまってからでは遅いのです。

なので「発症してから48時間以内に使用を開始すること」となっているんですね。

ではそれぞれのお薬について、特徴や注意点をみていきましょう。

タミフル(オセルタミビル)

特徴と使用方法:

- 内服薬(カプセルまたは顆粒)

- 成人の場合、75mgを1日2回、5日間服用

- 小児の場合、体重に応じて1回2-3mg/kgを1日2回、5日間服用(最大75mg/回まで)

注意点:

- 服用後に吐き気や嘔吐が増加する可能性がある(約5%)

- 10歳以上の未成年者では、因果関係は不明だが異常行動のリスクがあるため、原則使用を控える

リレンザ(ザナミビル)

特徴と使用方法:

- 吸入薬

- 1回10mg(5mgブリスターを2つ)を1日2回、5日間吸入

注意点:

- 咳が強い重症例や肺炎、気管支喘息の合併例では使用を避けるべき

- 吸入手技が正確でないと十分な効果が得られない

- 現在まで耐性の報告はほとんどない

- 乳糖が含まれているため、牛乳アレルギーがある患者さんには使いにくい

イナビル(ラニナミビル)

特徴と使用方法:

- 吸入薬

- 1回の吸入で治療完結

注意点:

- 確実に吸入できれば1回の治療で完結

- 咳が強い重症例や肺炎、気管支喘息合併例では使用すべきでない

- 小児では特に有効性が高い

- 乳糖が含まれているため、牛乳アレルギーがある患者さんには使いにくい

ラピアクタ(ペラミビル)

特徴と使用方法:

- 点滴薬

- 成人の場合、300mgを15分以上かけて単回点滴静注

- 重症化のおそれがある患者では600mgを使用可能

注意点:

- 内服や吸入ができない患者に適している

- 腎機能障害患者や妊婦、授乳婦への使用には注意が必要

ゾフルーザ(バロキサビル マルボキシル)

特徴と使用方法:

- 内服薬

- 単回投与で治療完結

- 小児は体重10kg以上の方に使用可能

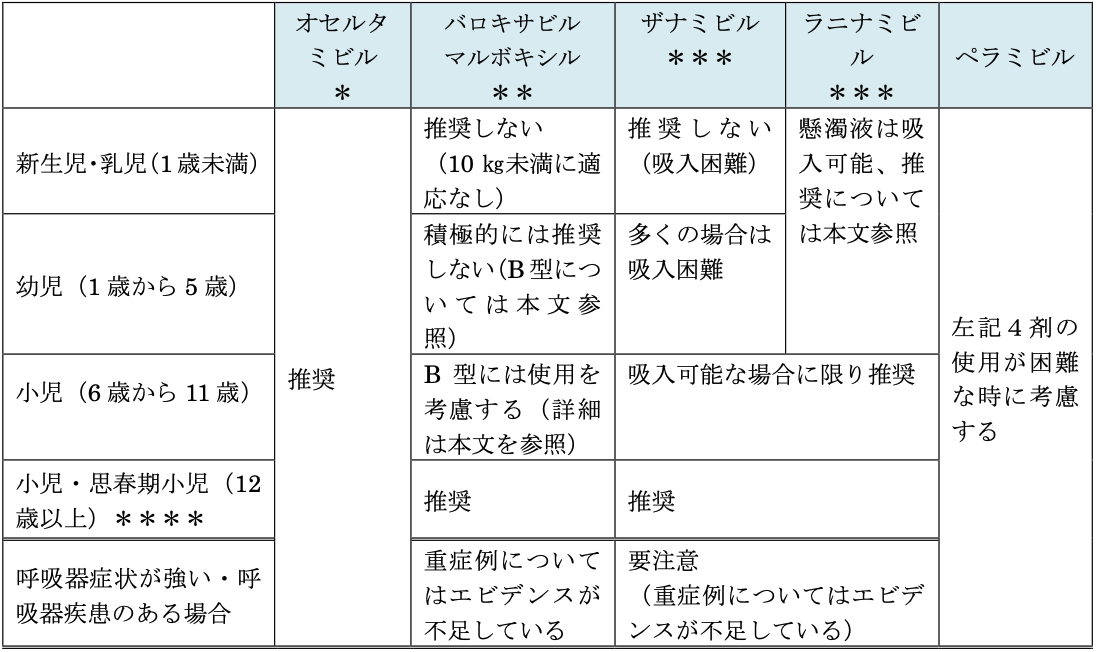

- 2024-25シーズンの日本小児科学会の提言

- 12歳以上には「推奨」となっている

- B型インフルエンザに関しては有効性が示されている

注意点:

- 新しい作用機序を持つ薬剤

- 耐性ウイルスの出現が報告されている(小児患者の23%、成人の10%)

日本小児科学会が提唱する治療指針

全ての抗インフルエンザ薬に共通する重要なポイント:

- 発症から48時間以内に使用を開始することが効果的

- 用法・用量を守ることが重要

- 10歳以上の未成年者では、薬の種類や服用の有無にかかわらず異常行動に注意が必要

- 小児・未成年者が治療を受ける場合、少なくとも2日間は一人にならないよう見守りが必要

インフルエンザ薬の異常行動について

2025年1月現在、タミフルなどのインフルエンザ薬と異常行動の関連については、インフルエンザ薬が原因ではなく、インフルエンザの病態そのものが原因と理解されています。

これについては、別のページで詳しく解説します。

まとめ

これらの薬剤は、患者の年齢、症状、合併症などを考慮して適切に選択されます。

もちろん、お子さんの状態や希望も含めて総合的に判断されますので、ご家族からも要望を医師に伝えて相談してみてください。

お薬が決まれば、医師の指示に従って正しく使用することが重要です。